汪凌:

先后毕业于湖北美术学院附中、湖北美术学院油画系和华南师范大学美术学院。硕士学历。

现工作于广东外语外贸大学艺术学院,副教授,从事基础造型教学和毕业创作指导工作。

2013-2015 年期间,任广东外语外贸大学艺术学院艺术设计系主任;现为广东省高校本科动画、数字媒体专业教学指导委员会委员。

个展:2010年《新青年-汪凌作品展》湖北美术馆、2020年《172克之思-汪凌作品展》广东美术馆。

2000-2019 创作《新青年》《后面》《坏小孩》《临界》《你所看见的》《字母A是黑色》《莫比乌斯的言说》等系列油画作品和装置,在美国纽约、日本福冈、匈牙利布达佩斯、韩国首尔、大田、印尼雅加达、香港、台湾等地展出。获得“生长”——2013上海青年美术大展大奖(最高奖)、“锻铸穹殿”—广东省首届高校油画作品学院展银奖、第二届广东新青年艺术大奖(最高奖)。作品被湖北美术馆、广东美术馆、深圳罗湖美术馆、21空间美术馆、美术文献艺术中心、明圆美术馆、53美术馆收藏。

汪凌早期创作手稿

衣倪:您好,这次非常荣幸能采访到您,据悉,您高中就读于美院附中,后毕业于湖美美术学院油画系,是我们的老校友了,在您求学时,有哪些关于湖美的故事,可以和我们分享一下吗?

汪凌:那时的湖美人很少,师生加起来大概只有四百多人吧,互相都脸熟。平时大家各自躲在画室,一到吃饭时间都出来了。女生们提着开水瓶,男生们不是长发就是光头,大家敲着饭盆准点走在去食堂的路上,使这段不长的大路(现在看来不算宽)显得特别有生气。放眼望去,没有重样的两个人。“不重样”这个词在今天看起来是理所当然,在物资匮乏,买早餐还需要支付粮票的八九十年代,却是一件很特别的事。

记得有个姓郑的附中女同学,看到发质好的同学就说:“你的头发真好呀,好得像草一样。”当对方错愕时,她会解释说,是那种绿油油,很有光泽的草,不是稻草啊!少顷,周围人反应过来,大笑。这种让人一下子摸不着头脑,又暗含幽默的语言表达和行为方式,在当时的美院非常普遍,是一种非常规的反向思维。当自己有了一定的社会阅历后,才真正理解,这就是早期美院教育带给我的最宝贵财富。

衣倪:在您的《坏小孩系列》作品中,孩子的目光中有一种观看、或者是说审视的感觉,在审视社会的某种现象或是在审视旁观者,给人一种心理上的触动,您在创作时着重想表现的是什么呢?

汪凌:我并不想对旁观者或某个社会现象做道德的判定,也许用“凝视”或者“观察”这个词更合适。跳脱出自我和他者的视角俯瞰这个世界,是我表述问题的一种角度,要强调的是,这并不是一种全知的上帝视角,而是类似于宇航员的视野——一个人类带着相当的距离,怀着热烈的情感观察并体会着自己居住的世界。这也是一种个人的思维习惯,与生俱来,或是后天环境造就。

《坏小孩》系列一共创作了11张,每幅的尺寸有2-3个平方米,从构思选材到最后完成,耗时几年。我着重想通过这个系列的作品表现现代人的精神之像。后现代以来,艺术作品从单纯对自然的模仿到科学的分析再到虚拟制造,创作的方法论、媒材技术和内源的观念都在不断拓展和延异,学科之间的界限也越来越模糊。肖像画、风景画这种以作品主题分类的词语概念已经不能准确表述当今的艺术创作现状,这批作品就是在这样的具体文化语境之下产生。尽管在视觉表现上,我借鉴了中国传统绘画和欧洲中世纪肖像画的样式,但整个系列的创作还是以早期《新青年》系列的“肉体相机式观察”为表现特征,延续了一种作品、观者和场域之间“观看”的正反馈,这种正反馈所引发的“自我审视”已经超出了“审”或“视”的判定范畴,它激发的是一场游离自我的——自我精神查看。这里的“自我”并不是“我”这个个体本身,而是像波兰女诗人辛波斯卡的诗歌“种种可能”里所暗示的众多的“我”,这个精神之像指涉的既是我们每一个人,又不是我们每一个具体的人。

《坏小孩》NO.1 布面油画 150*150cm 《坏小孩》NO.2 布面油画 150*150cm

《坏小孩》NO.3 布面油画 150*150cm 《坏小孩》NO.4 布面油画 150*150cm

衣倪:无论是油画还是装置,您的许多作品中都表达了对“观看”的兴趣,比如《临界》系列、《不可见的可见性》系列,这似乎是您一直以来的创作主题,您一开始是如何对这点产生思考的呢?

汪凌:我一直追踪着数字技术媒介环境对人的精神异化主题。我们这一代人正经历着近百年技术和经济发展最快速的二十年。这二十年也陪着我由青年走向中年,个体对生命和生活本质的认知也在逐渐加深,这种现实体验慢慢渗入到我对这个主题的研究和观察中,演变成一种对“真相与虚构”、“凝视与遥望”、“冷的观察和热的疗愈”之间矛盾性的统一思考,它们也正是我近期在广东美术馆举办的个展“172克之思”四个空间所涉及的主题。这一系列的矛盾统一就发生在我们的现实生活中,更是发生在数字媒介逐渐改变人类认知的这个时代之中。这个展览也是继2010年湖北美术馆个展《新青年》之后,对我这十年创作的一个阶段性总结。

2014年12月15日,我为《临界》系列作品写下了《有时我是个机器,有时我是个人》。

文章提到:“……当我像一台高分辨率的电子相机那样逼近的观察和工作,在画布上冰冷描摹每一寸细节时,身边的手机、无线路由器、电视机、微波炉、空调、冰箱都安静下来…….这些‘机器们’的余温对我的肉体开始发挥作用。眼睛这个器官组织因为对着屏幕时间太长而干燥流泪,流着流着,泪的性质就发生了变化,或许是想起了一些悲伤的事,或是体内的荷尔蒙起了变化,这时的我可以’看见’类似诗歌的东西……”。

实际上,当我花了近20年的时间模仿一台高级肉体相机,用疏离的视角描摹身边这个被资本高速推动、崇尚科技理性的数字化时代时,后一种属于非润滑液性质的“泪水”突然就将我们带回到一个自然人的情感深处。一方面,画面中这些眼含热泪的人迎接着现代文明带来的丰盛和狂喜,另一方面,他们又随时会坠入精神异化带来的痛苦深渊。这个时代的现实生活令我们徘徊在科技理性和自然人性的临界之处,时而是一台不停运作的机器,时而成为那个本真的人。

文中写道:这种“冷的”或“热的”泪水承接起我们所有的希望和失望,它们共同构成一种不确定的当代生活……”。我们总是忽视了自然和宇宙的主宰地位,沉浸在自创的社会结构和历史文明中沾沾自喜,其实它们才是演绎万物生灵的终极导演和舞台。新冠病毒的危机让我们重新看到原始农耕文明中的“等待”“遥望”和周而复始的“顺势而为”。

《你所看见的》系列 90*180cm 布面丙烯

《临界》系列 100*100cm 布面油画

衣倪:我看过您的一些访谈,成长中,您是一个非常能安静下来的人,您的作品有受此影响吗,请问在创作时您个人心理上是一种怎样的状态呢?

汪凌:我的出生和成长都发生在歌舞剧团的大院里。有很长一段时间,家里的窗户就对着乐团的排练厅,倒不见得有多么“静”。但是因为父母是舞蹈演员出身,中年都面临着职业的转行问题,所以非常不希望我学习舞蹈。母亲转行后,进入了舞台服装设计领域,父亲则因为对无线电的喜好,从事舞台音响设计的工作,可能也正是因为他们的转行过程,我在童年时期接触到很多从事舞台美术工作的叔叔阿姨并产生了对美术学习的兴趣,同时,因为父亲在家通过设计和焊接电路板,自制了一台9英寸的黑白电视机,使我自小对电路板充满了神奇的幻想。常常出现在我儿时记忆中的几本书是《柳公楷字帖》、《簪花仕女图》和《无线电爱好者》,现在想起来,这个组合挺神奇的,也不知道这些经历和我现在的作品是否有关系。

创作的时候,我比较封闭,喜欢一个人待着。

《甜蜜蜜》 50*70cm 早期作品

《玻璃的光》局部 早期作品

衣倪:您的作品的表现手法涉及影像、装置,油画等等,但能看出您的道路还是比较倾向于写实油画,您认为其他手法的艺术语言与油画有哪些不同?

汪凌:2014年4月我开始公众号的写作,文字像另一支画笔,帮我在碎片中建立起虚空的纽带,在亢奋、沮丧和失败中完成自内向外的链接。起初这个“自媒体”只是一个文字实验的窗口,借以体验不同于绘画媒介的创作方式。抛开几十年的绘画专业知识禁锢,它让我觉得轻松、有趣。比如,在文章《嘻嘻西西》里通过对“狗”、“妈妈”和“我”三个不同叙述主体的思绪和视角切换,描述同一个视觉场景和现实,在《我的余阿姨》中用一个小学生的词汇量造句等;2015-2017年,大概有两年的周末时间,我学着用自动灌溉的方式将大部分的蔬菜品种培育了一遍,短暂的“农耕”使我这个从未有农耕经验的人,对歌德诗句里人和自然的“与共”关系有了更深的理解;同年夏天,一只狗在墙面留下的抓痕被记录在我的版画作品中,放进文章《生活本来的模样》。

就我个人来说,无论哪种形式都是创造的一种方式,算一种“书写”和“表达”吧,和农民种地差不多,没什么本质区别。

《莫比乌斯的言说》 装置

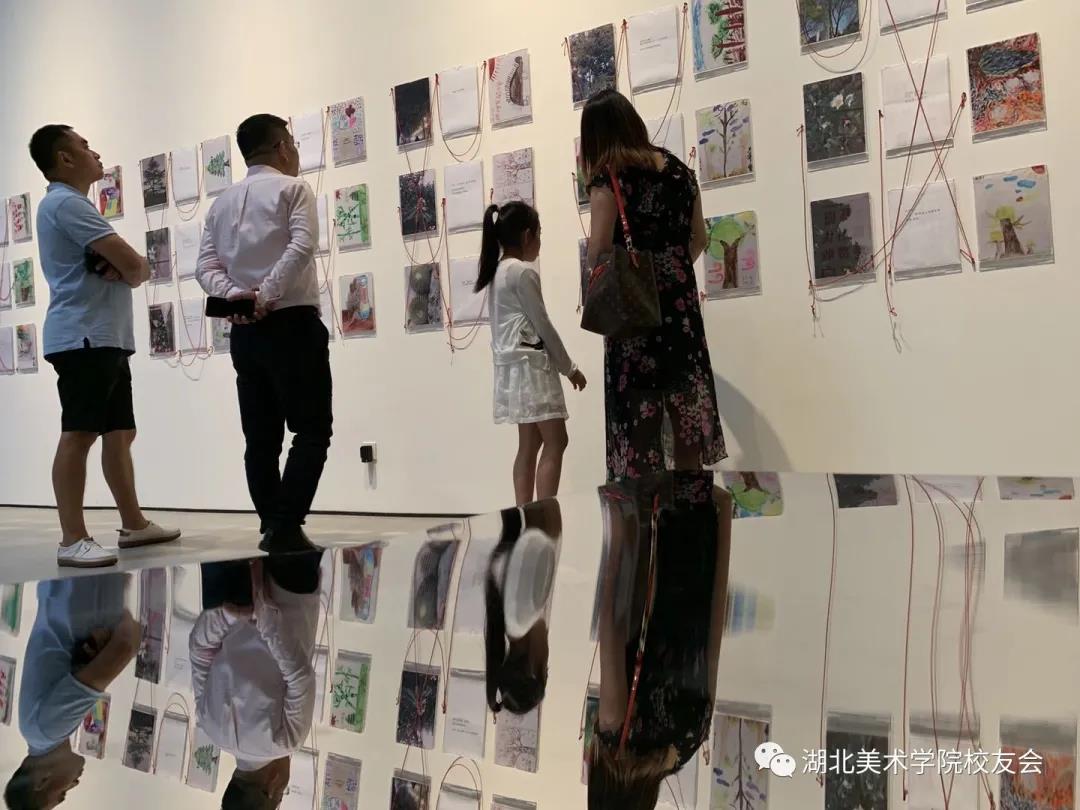

2020年《172克之思-汪凌作品展》广东美术馆

《字母A是黑色的》装置 图片绘画+视频

衣倪:从您的油画作品中能感觉到强烈的个人风格,请您给我们的同学们一些建议,我们在创作时该如何探索自己的个人风格?

汪凌:个人风格的形成不是一个有意识的过程,如果是,我觉得那会很糟糕。个体和他者的差异化就存在于我们自身,既是在与他者的互动中完成,又不完全是,这不是靠穿上“一件特别的衣服”就可以完成的事。强烈的个人风格是在认识自我的过程中慢慢形成,更何况人不到死怎敢说了解自己?有意识的“塑造自我”不见得是什么好事,一切都在变化之中,艺术创作更是。我理解创作的过程也是一种对认知的追寻,既然是追寻就有起有落,那么就随着这“波浪”好好感受它的起伏吧,风格自然水到渠成。

创作手稿

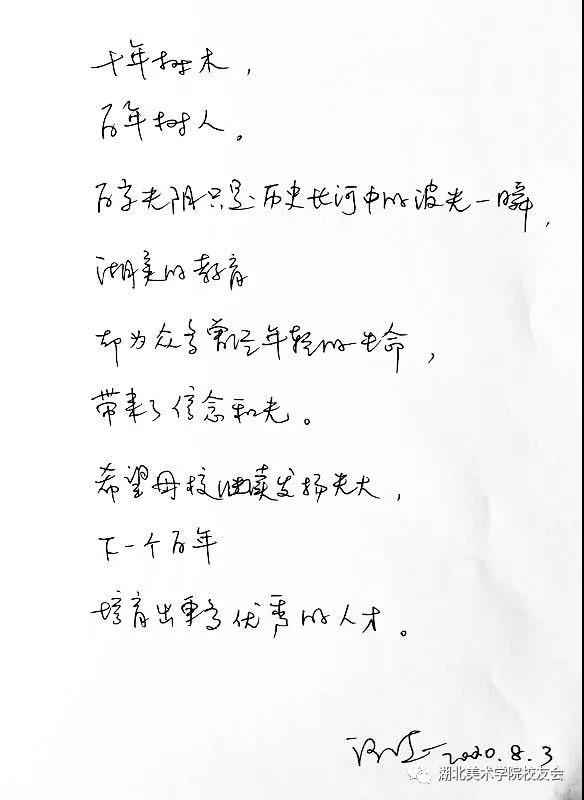

衣倪:湖北美术学院百年校庆在即,请您为母校留下美好祝愿。

编辑/衣倪