近日,李松老师回校讲学

我们有幸与他进行了一个短暂的对话

今天

《校友访谈录》栏目与大家一起走进

艺术史研究者

李松的一花一世界

李松简介

李松,笔名李凇,艺术史博士,1984年毕业于湖北艺术学院美术分部(湖北美术学院前身),现为北京大学艺术学院教授、博士生导师。兼任德国海德堡大学东亚艺术研究所Heinz Götze讲座教授。主要研究领域为中国艺术史。著有《神圣图像》、《中国道教美术史》(第一卷)、《长安艺术与宗教文明》、《陕西佛教艺术》、《论汉代艺术中的西王母图像》等著作。2009年获文化部颁发首届“中国美术奖-理论评论奖”,论文被翻译成德文、日文、韩文等多国语言发表。

1982年暑假李松在荆州城画写生

访谈

问:还记得当时是什么样的契机让您选择了美术史研究这条道路的么?

李松:我在湖美上的是师范系,实际上主要学的是绘画,国画、油画都学。80年代中期,美术新潮开始了,这种新潮不仅让一些艺术规则、方式与传统发生了改变,更为重要的是,它让中国一些绘画的人开始去关注理论问题。当时美院最大的一个变化就是大家开始读书了,读书成为我们学习生活中很重要的一件事情。记得那个时候出版了很多现在看起来比较粗糙,但在当时很时尚的书,像《美学译丛》一类的书一出来,我们就都去抢购,那样的书在当时全都供不应求。当时我们就有一个感觉,或者说有一种共同的期待,只有多读书才能够成为一个好的艺术家。

后来本来是准备继续在湖北美院读史论的研究生,但那个时候招的学生特别少,而且湖美只有阮璞先生一个人可以招史论研究生,他三年只招一个,毕业一个才能再招一个。第一届招了皮道坚,毕业后第二届招了黄专,当时我要考的时候黄专已经在那里了,所以就不能考,于是我选择去考西安美术学院。1986年考入西安美术学院以后,当时有老师建议我做绘画史论的研究,因为知道我学过一些年的画嘛。但考虑到地方的优势后,我想我还是得做一个有地方优势的东西,所以就做了佛教艺术的研究。另外当时的导师王子云先生在石窟艺术方面也比较擅长,他40年代就开始在敦煌做考察研究,所以我开始就想做敦煌、做新疆、做甘肃,包括陕西,四川这些西部地区,因为这些地方石窟多。从此一路走到今天。

学习的过程会造就你的新人生,你会跟以前的想法不一样。像我刚才说的,本来想去读更多的书,当更好的画家,可是实际上你选择了这个课题、这个题目以后,你就不好回来了。为什么不好回来?就是你读的这些新的书和你的考察研究跟你以前的规划关系不大。当然还与后来心里想的东西也越来越大有关,你想着的不再仅仅是一个如何实践的问题,你想到是一个中国文化的问题,想到的是一个中国文化跟印度文化以及外来文化交流的问题。另外,在西安它有一个比较好的一个学风,这个学风就是要做一些实证性的研究,我当时的导师也要求我们做这样一些研究。实证性的研究,首先你得要有一手材料,你研究的东西你得要看到,你不能够仅仅去观光,仅仅去看书、看画册这样简单,做研究这样不行,这也就促使我必须得去实地考察,这样我就到处去看,那几年很艰苦,经济状态也不好。后来,考察也成了我的一个学术强项。

2018年李松于湖北武当山考察明代雕塑

我记得有一次一家出版社看我做中国的佛教艺术就跟我约稿,约我写一篇印度的佛教艺术的文章,我当时想,我虽然没去过印度,可是我要把中国的佛教艺术弄清楚,我必须得先学一学印度佛教艺术是什么样子的,这样对我以后的学术发展有好处,于是我就把印度的佛教艺术好好的梳理了一遍,写了一篇综述性的文章给我的导师王子云先生拿去,我很得意,结果老先生笑眯眯地说,你最近去过印度了没?我说没去过,他说没去过,你怎么写?我一下就感觉老师在批评我了。所以后来我写的东西都是我去看过的,我看过、亲眼目睹过的东西,建立在和对象“对视”的基础上,这样你才能够写得有认识、有体会,而不是人云亦云,不是去抄书抄别人的观点,才有自己的想法。这是很重要的一个起点性的要求,这样就给你定了一个方向。

问:阮璞先生时常被您提及,您认为阮先生给您带来了哪些影响?

李松:阮先生对我的影响很大,我认为历史学的研究如何在艺术史上体现出来,阮先生是非常好的一个典范。他上课时我每次都坐前排记笔记,所有的话都恨不得记下来,我当时得笔记本现在都在。后来我在大学当老师的时候,备课提纲基本上就是从这个上面过来的。

阮先生讲课讲得很实在,并且板书也都很具体,那个时候还没有幻灯片,没有幻灯机。所以像助教皮道坚就常常帮拿画册给我们看,他举着画册说“阮老师说的是这张画”,然后在底下给大家传看一圈,阮先生又讲了,他又拿一本书“呐,老师讲的是这张画”,再给大家传看一圈。

阮璞先生授课照片

我记得85新潮美术的时候,我们学校有个老师跟我合作写了一篇文章,发在《中国美术报》的头版头条。阮老师看了以后不太开心,然后就让人把我叫到他家里去。我那里面有一个比较激进的一个观点: “知识结构停留在五、六十年代的老师,不能教好八、九十年代的青年”。就这样一句话,阮先生听了以后很不开心,把我叫他家里去批评我。那时候我已经留校工作了,我印象非常深刻,阮先生语重心长地说:“我们研究的是原典性的东西,原典性的东西是中国文化的一些根本性的东西,需要反复看的,它不是一个浪潮,一些新潮的东西,原典性东西什么时候都不过时” 。

我后来也特别注意到阮老师的办公桌上常常就是读书的一些笔记,他很认真地逐字逐句的去推敲文献、画论,这种做学问的方式,我想我们后来很多年,很多人都没有做到。当时我们有一些人都很感动,都学他这个方法,但是我们的基础不好,学起来都面临着诸多的困难。阮璞先生上的私塾,他的学习过程很好,学习中国文化这条路也一直很顺,一直学下来。我们上的中小学是“缺斤少两”的,很多中国古代的东西像《三字经》一类,我们是作为一个负面的东西才知道一点点,另外像孔子的一些论述,“五四”的时候就打倒了,所以我们60年代开始上学的时候,这些全都是不能够学的,也都没好好学过。所以对于中国传统文化的学习,我实际是靠后来的一直补课。虽然不停的在补课,一直补到现在,但我们还有很多基础的东西学习得不够。这是一代人的缺陷。

问:如今您在佛道美术上的研究可谓硕果累累,能谈谈您的治学态度与方法么?

李松:首先得要看艺术品的实物,对艺术作品本身来进行研究,或者是来发问。所以我会有很多的时间去看博物馆,看那些遗址,看那些实物,这是我的一个比较基本的一个方法。

再一个我的研究追求的是历史原境性的研究,尽量去避免一些比较主观的理解与解释。这大概就是孔子所说得“述”与“作”的关系。原境性的研究实际上有一点类似于追求一种客观的真实性,即“述而不作”。当然绝对的“不作”即完全排除自己的观点是做不到的,但实际上可以时刻警醒自己的局限与偏见。研究上我们要尊重时代的客观语境,了解时代共性与个性之间的关系。

第三个方面,就是对艺术形式本身的关注。我可能比很多同行要更加要注意一些,因为有多年的绘画实践经历,我可能会更加从形式方面来去发问,比如为什么画成这个样子?这个里面有些什么值得注意的问题?比如构图、服饰、人物角度、手的动作、色彩等等细节问题我都会关注,由这些图像的、视觉的形式去讨论历史的问题和观念的问题。

问:美术史的研究往往需要特别强的耐心和毅力,对于未来想进入美术史研究领域的年轻人来说,您有什么建议?

李松:最好的原动力其实是你自己真喜欢这一行。你不要太去把它看成是一个谋取世俗功利的工具或手段,因为谋取功利,也许其他专业更加容易达到。研究艺术史,人要沉得下来,真喜欢。喜欢你研究的这个对象,还有这种工作方式和生活方式,也喜欢这样一种在时间和空间上具有想象力的一种思维方式。

美术史研究,它不是一个时尚的专业,也不是一个万人关注的专业,它就是一个很小众的专业。你比如说把某一张画的作者弄清楚,是宋徽宗画的、还是不是宋徽宗画的,有多大的意义呢?很多人看来是没多大个意义。一张画制作的时代,到底是唐代还是宋代的这个很重要吗?是今天弄清楚还是五十年后再说,有多大的区别?有人认为这些不重要。所以它并不是一个时尚的或者很引起人关注的一个东西,或许只有你这一行的人,甚至只有你自己觉得很有意思,很有趣。但是我们为什么关注历史、关注过去的人、事和物呢?它造就了我们意识中的“过去感”,使我们的思维具有了历史的意义,使我们的创造链接在文化高原之上,使我们的手头工作融入了人类文明的整体之中,构成整个中国文化的一部分我们需要把我们的文明的轨迹和结构弄清楚。弄清楚历史不是在“清仓查库”,不止于整理“文化遗产”,其实就是弄清楚我们自己的灵魂和身份,以及我们当前的状态。当然不是说经过我们的研究以后就已经清楚了,也许你越研究它里面的视角越多。层出不穷。这其实也是一个好事,它就是提供给一个我们发展智力、建造文化的一个机会,提供一个我们认识我们文明的一个窗口。啊,原来你的文明可以这样说,可以这样想,可以引发这么多的问题!这个过程本身就蛮有意思,艺术史的写作就是这样一个切入点,通过这个渠道与历史上有意义的那些艺术品对话,与那些顶尖的艺术史写作者对话。无论古今中外,这是跨时空的智慧盛宴。我们把自己的生命交织在这样一个过程中,就会十分坦然且充满乐趣。一点也不会觉得枯燥乏味。

问:像您说的,如今当代艺术它可能会更加容易展现它的某种工具性,然后会吸引很多的年轻人不断地将目光投注到这上面来,那么您是怎样看待如今当代艺术的一个状况,以及它对年轻人的这种吸引?

李松:这就得要说到改革开放四十年的事。我们的改革开放确实取得了很伟大的成就,既有经济的腾飞,也有思想和文化的成就。但是随之出现的一个一个副作用就是许多人忽略了自己的文化身份,放弃了文化的独立与批判精神。过度地依赖国外的文化标准,这是一个较大的问题。许多人常常以为经济的发展就是文化的发展,其实这个中间不能划等号。我们不能说哪个国家的经济强,它的文化就是世界顶峰,这个是很大的一个误区,很多人没在这一点上想明白。

另外我们许多人对西方的潮流或者新潮的东西缺乏一种警惕和批判,更多只是一种盲目的推崇。而一个好的文化建设应该有批判精神,有独立精神,艺术也是这样。所以说,由谁来书写艺术史、谁来宣传它的艺术价值、艺术观念,我们常常没有去反思它。认为西方的艺术史著作、艺术评论,天然就是正确的,就是我们的课本,就是艺术的“圣经”。我们都认为是一个自然而然的事情,那些个新出现的艺术品就该是好的啊,那个新近流行的理论就一定是更先进的东西。流行的变成合理的变成高端的,我们就这样在不知不觉中画了一个等号,我们缺乏了一些分析,缺乏一些反思。

当然,年轻人总是追求时尚,我年轻时也追求时尚,追求时尚不是坏事。但什么叫成熟呢?就是你要有主见,你不盲从,你得有批判精神,你得要有文化定力!这才叫成熟。随大流不是唯一正确的选项,我们还有别的选项,我们是不是还应该更多地凸显自身的价值?比如你的传统文化,比如你的文化个性,你是不是一定得要在这种跟随时尚中才能够显示出来呢?所以我们要加强这些方面引导,使年轻人对时尚有所警惕,有所批判。另外,我们能不能够自己创造一种时尚,能不能够也去引导一种时尚?

问:还有不到两年就是母校的百年诞辰,您对母校有一个什么样的期许呢?

李松:百年校庆就要讲一百年的故事。我听说学校的领导层已经讨论过多次,有详细的计划。百年校庆肯定会做很多的活动,我想一个最重要的活动就是校史的梳理。我们自己的大师有哪一些?这些大师之所以成为大师,他们有什么样的重要的成就?这些我们都需要梳理。可能从现在开始就需要来做这个工作,这样在百年校庆年的时候,我们就可以有一批东西拿出来,比如说我们就需要有一批书来介绍湖北美院的历史,当然这些书包括一些专题性的回忆录,一些采访,还有一些大师的传记。再就是我们得要利用现代的手段,我们可以拍一些电视片,做一些可以到更广大的平台,比如电视台、网络上去传播的这样一些视频。还有,要整理出版一批代表性的画作和著作,比如出版一个“湖美百年名著系列”丛书:代表性的国画、油画、雕塑、设计、画史画论等等。

有一百年历史的艺术院校在中国不多,我们得重视我们的传统、我们的历史以及我们的大师。这种历史感不仅是逝去的时光,它就是一个学校的生命,是潜伏在每一个湖美人血液中的活体,也是使我们产生荣耀感之处。记得三十多年前我们上大学的时候,胸口戴着学校的牌子,一个白底红字的校徽“湖北艺术学院”,很骄傲,在武汉三镇到处走,满满的荣耀感洋溢在脸上。希望在下一个一百年,母校也能继续保持和扩展这份骄傲与荣耀。荣耀就是一种光彩,均匀地洒落在每一个人的身上,当然得靠每一个人的努力。寄希望于在校的老师与同学们!

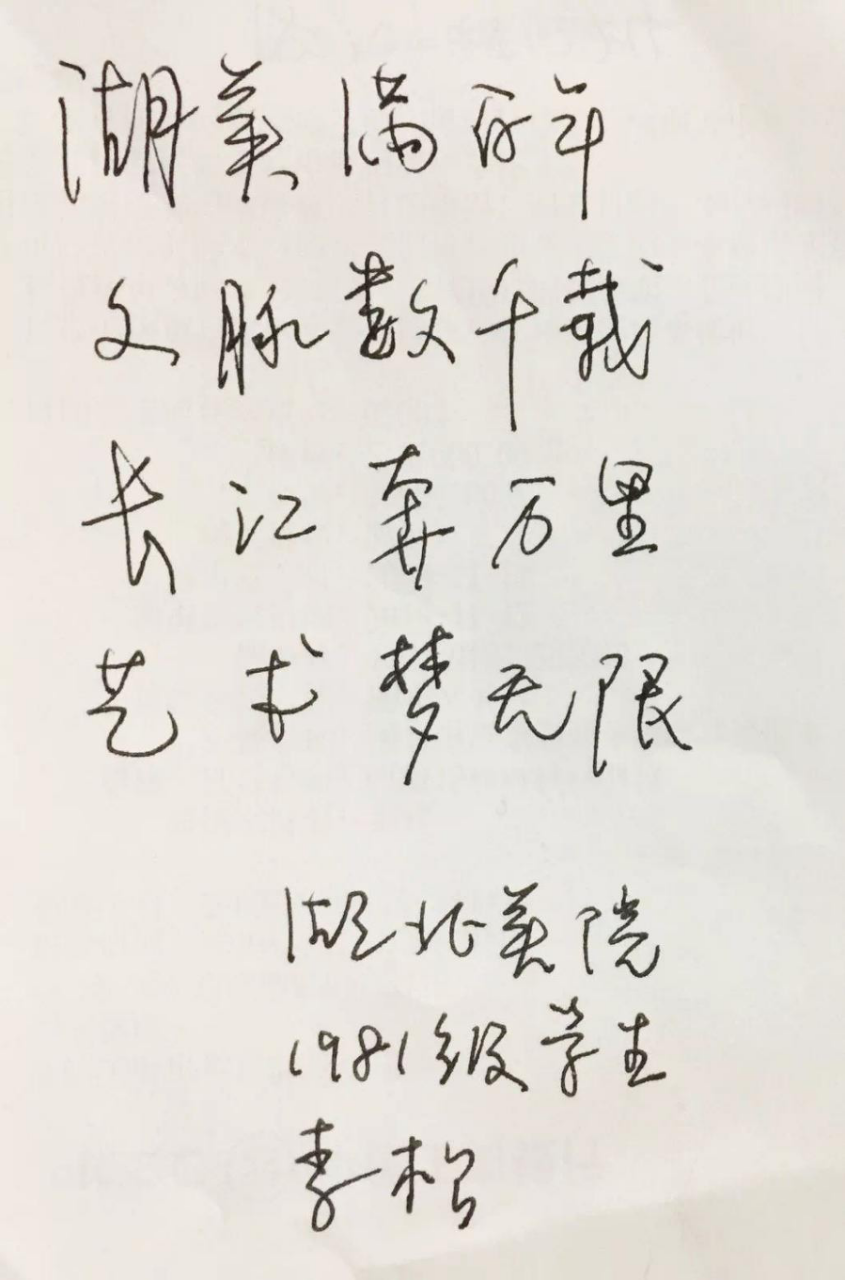

李松老师手写寄语

视频:李松老师采访片段

主要出版著作及获奖情况:

《神圣图像》,人民出版社,2016年3月;

《中国道教美术史》(第一卷),湖南美术出版社,2012年11月;

《长安艺术与宗教文明》,中华书局,2002年;

《陕西佛教艺术》,第一版,艺术家出版社(台北),1999年;第二版,文物出版社,2008年;

《论汉代艺术中的西王母图像》,湖南教育出版社,2000年;

1999年获“中国艺术研究院美术研究所首届美术学论文奖”一等奖;

2002年获“中国艺术研究院美术研究所学术(著作)奖”;

2009年获文化部颁发首届“中国美术奖-理论评论奖”;

2013年获“北京大学第十二届人文社会科学研究优秀成果奖”一等奖(每四年评选一次)。三次获得北京大学教学优秀奖。

部分获奖证书

文章编辑:肖勇

访谈提纲:肖勇 胡伊然

图片、视频来源:湖北美术学院公众号